采访对象:董维华

采访地点:中国城市建设研究院董维华的办公室

采访记者:刘岩

近日,我们有幸采访到了英国牛津中国茶文化中心的设计师董维华。作为一位在建筑室内空间设计领域具有深厚造诣的专家,董维华以其独特的设计理念和对中西文化的深入理解,创作出了一系列令人瞩目的建筑空间作品。

记者:董维华先生,您好!非常感谢您接受我们的采访。您最近在英国牛津打造的中国茶文化中心项目备受关注,您能介绍一下这个项目的情况吗?

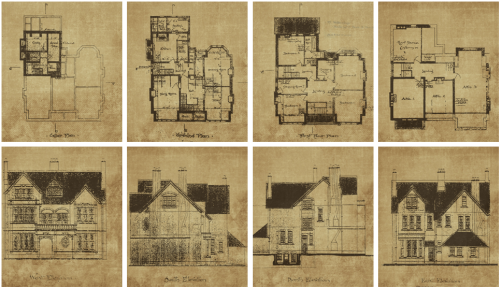

董维华:非常荣幸能有机会与大家分享这个项目。这是建于 1890 年维多利亚时期典型的英伦风格建筑,最早是牛津大学的三一学院教学楼,位于英国牛津 92Banbury Road, 我们建造“中国茶文化中心”,试图通过一碗茶汤来承载东西方文化的交流。因此,也为改造的建筑注入了新的生命。建筑不大,面积仅有500多平米,一层主要是博物馆展厅及品茗空间,二层是代表东方的茶文化公司与代表西方的科技公司的高管办公地,三层为接待休息的场所。我们从国内运来二十多个集装箱特色饰面建材,历经两年完工,准算是高标准完美落地。

记者:您能给我们分享一下这个项目的初衷和定位吗?

董维华:中国茶文化中心项目的初衷是希望搭建一个中西方文化交流的平台,让中国茶文化得以更好地对外展示,并为西方人提供一个了解中国文化的窗口。通过这个项目,我们希望能够推动东西方文化的交流与融合,让更多人领略到中国茶文化的魅力。其实,在英式下午茶盛行的国渡,如何做好中国茶文化空间,让西方人热爱这个空间,其实有非常大的挑战。为了做好这个项目,我们用了大半年的时间,考查了国内主要的茶文化基地,随着一片带有灵性的树叶,考查了台湾、日本、斯里兰卡、英国等地,学习调研中国茶文化的传播。

记者:中西方文化的差异是什么?或者说在您设计的这个项目上,有必要通过建筑去实现中西方文化的融合吗?

董维华:融合是必要的,入乡随俗,也是因地制宜嘛!以中国文化为主的东方文化曾在人类历史上起导向作用,近百年来世界文化所宗却在欧洲。东方文化是一种综合的思维模式,承认整体概念和普遍联系,讲求“天人合一”;而西方文化是一种分析的思维模式,崇尚深度探索和个体差异。两者如同人的左右脑,其思维模式不同,导致文化差异的不同。

建筑也是一个生命体,如人的大脑思维一样。在现有西方文化基础上,积极推进东方文化,把人类文化提高到一个前所未有的高度,是大势所趋,也是势在必行!正如南怀瑾先生曾预言:“我们这个时代面临着挑战和机遇,中国传统文化如果不回过头来向西方代表的现代科学技术学习,那是死路一条;反过来,现代科学技术,如果不向中国传统文化学习,也是死路一条”。介于这样一个大时代背景,需要培养的必定是中西合璧、古今结合、有全球视野的复合型人才才能驾驭未来的社会。1988年在巴黎召开的“面向21世纪”第一届诺贝尔奖获得者国际大会上,得出了如下结论:“人类要生存下去,就必须回到二千五百年前,去汲取孔子的智慧”。这是道术承载,以道驭术的问题。建筑也一样,需要道术结合,文化承载技术,技术展现文化,这样背景下,就会诞生两种文化在空间中相遇,做到无形,就要融合。

记者:您提到了东西方文化的交流与融合,那么在您的设计理念中,您是如何将中西方文化元素融入建筑空间的呢?

董维华:在我的设计理念中,注重将中西方文化的精髓进行有机融合。要注重将中国传统文化的精髓思想作为指导,作为承载,与西方现代的设计手法或者与西方的陈设元素作为融合,两者既是对话,又是渗透,你中有我,我中有你。这个建筑距今已经有一百多年,这么多年已经几次易主被破坏失去原有的光彩。改造项目首先要恢复原有建筑空间结构,这个建筑本身就是博物馆,就是展品。恢复原有的老壁炉、马赛克地砖、彩色雕花玻璃,当然不能是仅仅的恢复,还要符合现代然的使用习惯,如在提拉窗增加保温节能措施等。当然也要减掉不必要的室内装饰,让空间变得简约,中西方现代审美中,能够找到最大公约数就是简约,为了准确传达中国文化的精髓,适当增加些元素,这样,让西方人看起来有西方味,他们所熟悉的生活场景元素有换发新生,这样愿意接近或者拥有。让中国人看起来很东方,表达很准确。我给他概括为 “洋为中用中为洋”。

记者:您提到中国茶文化中心项目是一个展示中国传统文化的窗口,那么在具体的空间设计中,您是如何体现中国 “茶”文化的呢?

董维华:在空间设计中,注重体现中国茶文化的精神内涵,其精髓思想是“和、静、简、礼”四个字,我尝试通过文人所追求的生活雅事以及所涉及到的元素装饰等,来营造一种具有东方韵味的空间氛围。同时,我也注重将茶文化的精神内涵融入到空间中,当然英国茶文化思想精髓也有四个字“贵、雅、礼、和”,这里面中英茶文化共同的是“和”字,和谐空间环境、和谐彼此、和谐内心。所以,最终实现空间的温良恭俭让。

在我们的牛津中国茶文化中心,一定是一个以氛围感染人,用细节感动人的,能让人置身其中瞬间静下心来的、一片不同于教堂、寺庙之庄严的心灵静土。这种设计是基于“敬”、“静”、“净”的,这一切又是基于“美”的,这种美是一种和谐、自然、简约、精致的美,其精致却又融入了听觉、视觉、味觉、管理、人文等,是一种无以言表的美的享受。为此,我们将紧锣密鼓却用足功夫,杜绝奢华却不惜成本。

1)所谓“敬”,是敬天爱人,是一种对东方文化的崇敬之情,无论何等高贵之人,一旦踏入茶室,他将不得不以平和、平等的心态面对众生;

2)所谓“静”,一定不仅仅是听觉系统感知的安静,更是一种给人心灵深处的宁静与淡定;

3)所谓“净”,绝不仅仅是视觉系统感知的干净,更是一种给人灵魂深处的纯洁与干浄。

记者:是啊,您讲的确实应该如此,尤其在异国他乡传播文化,一定是中国精神的高贵。最后一个问题,您对未来中西文化融合的趋势有何看法?

董维华:您讲的精神高贵,我很赞同。中国文化一定不是唐人街的贴对联、挂灯笼、包饺子,这是民俗层面,我们的过去讲文人士大夫,我们的贵族是士的精神贵族,英国的贵族是出海后的物质层面的贵族。您说的这个趋势,我认为中西文化融合一定是一个大势所趋,也是势在必行的。随着全球化的推进和人们交流的增加,中西方文化之间的交流和融合将变得更加频繁和深入。随着科技的不断进步和人们审美观念的变化,未来的建筑及室内设计将更加注重中西方文化融合。在我们业界已经有优秀的老师,如王澍、马岩松等都在探索山水城市,山水环境本身就是我们古人对于生活环境美好的向往,随着工业化城市化的进程,我们的环境已经淹没了对自然的追求,再加上西方建筑教育对我们的影响,使其真正的中国建筑思想被冲击,以至于出现千城一面的城市形象。科技在发展,不是要回到过去,而是如何利用科技手段创造出适合人类居住生活的自然环境,这是未来发展的趋势,取长补短这是融合的意义。

记者:针对这种趋势,我们担忧前沿技术的过渡追求是否会对建筑文化承载的影响?

董维华:科技是为解决问题而发展,当下工业化诞生的装配式建筑,低碳倡导的绿色建筑,都是技术层面的问题,但人类追求的生态自然环境与不同民族、不同地域所产生的不同文化,这是无法磨灭的,是流淌血液里的。我相信,中西文化的融合将成为未来建筑设计的一个重要方向。我也将继续致力于这一领域的探索和创新,为人们创造出更多具有文化内涵和艺术价值的建筑空间作品。

在采访到最后,我们感受到了董维华对设计事业的热情和执着。他表示:“作为一名设计师,我始终追求创新和突破。我希望通过我的作品,能够为人们带来美好的视觉享受和心灵触动。同时,我也希望能够通过中西文化的融合,为建筑设计领域注入新的活力和创意” 。

记者:期待能够有机会去英国体验观摩您打造的中国茶文化中心建筑。非常感谢董维华先生接受我们的采访,并分享了对于建筑空间中中西文化融合的独到见解。通过这次采访,我们对董维华有了更深入的了解,他的独特设计理念和对中西文化的深刻理解,让我们对未来的建筑设计充满了期待。相信在不久的将来,董维华将继续为我们带来更多令人经典的建筑空间作品,为我们展示中西文化融合的魅力。